Modernidade e modernismo na Zona da Mata

Antonio de Paiva MOURA

1 - A urbanística

Para falar da vocação modernista da Zona da Mata Mineira temos que falar da formação do homem da montanha. Antes de qualquer outro aspecto vamos abordar o urbano, associado ao urbanístico. A formação de Minas, sem querer estender o óbvio, foi de caráter urbano. Mas as cidades mineiras surgiam de acordo com os sítios estabelecidos com a conveniência da proximidade da jazida mineral; depósitos aluviais. Essa proximidade era sempre o topo de uma colina onde os mineradores erguiam uma capela com o nome consensual da devoção vinda de Portugal. A partir daí as ruas iam serpenteando aleatoriamente como óleo no papel. Ravinas e colinas urbanizadas em ruas sem saídas. Os mineiros foram obrigados a conviver com essa complexa e desconfortável situação. As ruas estreitas que mal cabiam os cargueiros das tropas muares; as casas ligadas umas às outras sem espaços para jardins laterais ou fronteiriços; ausência de espaço para arborização; aclividade acentuada que impedia a circulação de veículos carroçáveis; declividade que facilitava as constantes danificações por erosões das encostas.

Poderíamos dizer que todas essas e muitas outras inconveniências topográficas da cidade mineira colonial tinham afinidades com a mentalidade barroca: o homem da contra-reforma seguindo resignadamente o calvário. O sofrimento terrestre com recompensa de uma glória noutra esfera. A mentalidade barroca, ferrenha adversária da iluminista se ajustava nos calvários das cidades mineiras. Somente os colonizadores mereciam a glória e a riqueza. Aos colonos moradores das cidades, somente cabiam o sacrifício, o desconforto.

Quando o governo da Capitania de Minas Gerais, o Conde de Assumar, propôs a criação do bispado de Minas, o papa impôs condições de que fosse em uma cidade, por tratar-se de figura considerada como nobre de Roma. Para atender tal exigência Dom João V determinou um plano urbanístico para a vila de Mariana e sua elevação à condição de cidade. Contratou o arquiteto José Pinto Alpuim para tais funções (1745-1748). Trinta anos mais tarde, (1789) por ocasião da Inconfidência Mineira, foi cogitada a mudança da Capital mineira para um outro sítio. Inspirados pelos iluministas os inconfidentes queriam uma cidade não dedicada aos deuses como na Grécia arcaica, mas sim como o ideal de Roma imperial: confortável e prazerosa, na mesma opção da Revolução Francesa, da mesma época.

Durante o período monárquico a província de Minas não teve autonomia para construir sua nova capital. Mas os mineiros se espalharam para os extremos do território levando uma nova mentalidade urbanística (1) Ainda aqui o modelo romano predomina. Ao invés da acrópole e da ágora gregas, a cidade começa em um lugar onde se concentram poderes temporal e espiritual. Nesse caso, Diamantina, no início do século XIX, meio século antes da construção da nova capital, é o primeiro exemplo de cidade que não se contenta com seu amontoado colonial. Cria no altiplano abaixo do Ivituri, o largo Dom João, amplo, espaçoso e quase plano, outro centro urbano. Ali Diamantina é outra cidade: arborizada, ajardinada, com amplas avenidas pavimentadas.

Foi num pequeno altiplano, cercado por montanhas contidas por florestas que Marlière escolheu para sítio da cidade de Cataguases. A praça principal é retangular. Indicou para Leste o lugar da igreja e para o oeste o lugar do palácio onde mais tarde seria o centro das diretrizes políticas do município. Em outro largo, a estação ferroviária, as hospedarias o comércio e as diversões. Aqui não é como Diamantina onde o trem de ferro só pode chegar no Largo Dom João. Suas ruas, avenidas e praças permitiam amplos jardins e arborização de lado a lado. Nelas a máquina a vapor toma o lugar do carro de boi; as calçadas permitem amplo fluxo de pedestres; a bicicleta, o primeiro meio de condução individual, tem livre trânsito.

Os viajantes estrangeiros que passaram por Juiz de Fora nos primórdios do século XIX registraram a existência de um vilarejo pouco habitado, destinado a pousadas. Juiz de Fora surge com as edificações em torno da estrada aberta por Halfeld, em 1836, atual avenida Rio Branco, mais tarde pavimentada por Mariano Procópio (1861) . (DIAS, F. C. 1971) Em 1865 o inglês Richard Burton diz que a via pública formada em torno da estrada ainda era a única da cidade. Retilínea e ampla esta via começa a receber ruas paralelas, como a Santo Antonio, e transversais como a Halfeld, reservando lugares para parques e praças, para o lado da montanha que circunda a cidade. Podemos dizer que Juiz de Fora antecede Belo Horizonte em trinta anos no planejamento de seu traçado urbanístico, com o sistema em xadrez.

Rio Preto, na divisa de Minas com o Rio de Janeiro, antecede a Juiz de Fora como sede de município e como formação urbana, (1844),. embora mais tarde perca essa condição e passe a pertencer a Juiz de Fora como distrito, é um curioso caso urbanístico. A estrada vai margeando o rio até a entrada da cidade. Ai tem por continuidade uma larga avenida arborizada, ladeada por casarões coloniais. No final da avenida uma ampla praça fartamente arborizada e ajardinada tendo ao fundo a igreja matriz já renovada. A seu lado, na mesma praça, está a capela do Rosário, da quarta fase do Barroco Mineiro.

As cidades da Zona da Mata, salvo exceções, não surgiram nos píncaros das montanhas, com as localizadas na região mineradora. Surgiram nos altiplanos ou em planícies sedimentares, como Astolfo Dutra.

2 - Arquitetura

Reinava no Brasil da década de 20 um clima de renovação. A modernidade era desejada porque o Romantismo havia preparado a sociedade desde o século XIX, para uma volta aos valores locais. Mas certos setores das elites insistiam em consumir as artes prontas, importadas. O Movimento modernista que comemora o primeiro centenário da Independência, quer o Brasil mais autônomo na sua arquitetura: uma liberação quanto aos aspectos técnicos, estéticos e emprego de materiais. Essa mentalidade nova até certo ponto é inexeqüível porque no Brasil interior, longe do eixo Rio-São Paulo, não havia infra-estrutura para efetivação de tais propósitos. As escolas de arquitetura buscavam conhecimento e tecnologia na Europa, além da imposição de materiais consagrados pelos consumidores que os tinham como insubstituíveis. É o caso da influência do arquiteto suíço Warchavehik, com o estilo conhecido popularmente como "Pó-de-pedra", o momentâneo dèco da década de 30. Contempla o geometrismo clássico e a funcionalidade desejada por uma das correntes da Escola Bauhaus .(2) Em Juiz de Fora, o Colégio Sagrado Coração de Jesus, construído no início do século XX, nos padrões da arquitetura colonial. A capela que veio posteriormente, na década de 30, é em estilo dèco. Para amenizar o desequilíbrio da capela com relação ao prédio do colégio, este foi recoberto com pastilhas coloridas.

Outro fator não menos importante como obstáculo para as primeiras experimentações da arquitetura moderna influenciada por Le Corbusier, é a cultura eclética. Esta permitia a mistura, em uma mesma edificação, de técnicas, materiais e estilos, redundando em um mascaramento da arte moderna. No Centro de Juiz de Fora, rua Oswaldo Cruz, encontramos uma casa residencial cujo primeiro plano põe a vista um falsete de muro que lembra uma fortificação litorânea e que na verdade é o arrimo de um jardim com escadaria que dá acesso ao segundo pavimento. Acima da escadaria nova idéia de murada e fortificação, funcionando como varanda. No terceiro plano a portada e varanda com verga em volutas, decorada por dois pares de colunas torças.

Mas finalmente chegamos às condições que favorecem a instalação da arquitetura moderna: cidades como Juiz de Fora e Cataguases estão situadas na região Sudeste do País, tendo como base a economia industrial, capaz de formar e captar uma mentalidade artística nova: mecenato que dita ao artista as suas idéias para que ele as interprete com uma linguagem nova. Assim, em 1943, Francisco Peixoto convida Oscar Niemeyer para elaborar o projeto de sua casa, em Cataguases. A sensibilidade poética do arquiteto quis contemplar a vista da cidade, ou seja , sua horizontalidade na encosta da montanha; fartura de espaço para jardins; dissimulação da idéia de murada no primeiro plano.

Colégio de Cataguases, do arquiteto Oscar Niemeyer, tendo como mecenas Francisco Inácio Peixoto. Ainda aqui o arquiteto manteve sua determinação de eliminar obstáculos visuais em volta do edifício, de modo a torná-lo um objeto de apreciação estética escultural. A marquise de entrada cai em diagonal irregular para quebrar a monotonia dos caixões de vidro de sua fachada.

A Matriz de Santa Rita, localizada na praça Santa Rita, é a terceira edificação no mesmo local. A igreja anterior, de 1894, havia sido reformado em 1909. Tratava-se de um dos mais belos templos neogóticos de Minas Gerais. Mas em 1944, a estética modernista se impõe, quando é lançada a pedra fundamental da nova igreja, com projeto arquitetônico de Edgar Magalhães do Valle. Em 1947 o novo vigário, padre Solindo José da Cunha, empreende campanha para retomada da obra. Na comissão financeira encontram-se quatro membros da família Peixoto, principais mecenas. A fachada apresenta enorme paredão sem janelas ou aberturas; marquise ondulada, sustentada por escora discretas; torre na lateral direita, em forma de cone, encimada por uma cruz latina.

Hotel de Cataguases de Aldary Toledo e Gilberto Lemos, com a passarela de entrada, ladeada de jardins, calçados com paralelepipedos e espelho d'água em forma de coração. Pavimento térreo amplo com pilotis a vista denota grandiosidade.

Projeto do arquiteto Francisco Bolonha, monumento a José Inácio Peixoto, sob encomenda dos empregados da Cia. Industrial Cataguases, em 1956. Enorme fachada aberta por uma marquise com continuidade em um muro destinado ao painel de Portinari.

Conjunto Maternidade e Hospital infantil de Cataguases, projeto de Francisco Bolonha (ARAÚJO, M F C A, 1999)

Novo Fórum de Cataguases, projeto do arquiteto Luzimar Natalino Cerqueira de Góes, de Belo Horizonte, inaugurado em primeiro de janeiro de 1970. Partido horizontal; pilotis expostos e isolados das vidraças, harmonizando-se com os ornatos em cubos inspirados no art dèco.

Residência de Nanzita Salgado. Projeto do arquiteto Francisco Bolonha. Fachada com platibanda em grade. No interior, a rampa que dá acesso ao pavimento superior, em diagonais de cores diferenciadas, leva o fruidor à idéia de um amplo painel em relevo.

Em Juiz de Fora, o prédio do Banco do Brasil, primeiro edifício modernista da cidade, projeto de Oscar Niemeyer, em 1941, de frente para o edifício neoclássico do Banco Crédito Real. Como toda obra de Niemeyer, o edifício foi projetado de modo a ser visto em todos os seus lados; os pilotis a vista deixam o ambiente livre. A parede frontal formada por caixotões de cimento armado com quinze caixilhos de vidro em cada um, harmonizando o conjunto.

Monumento ao Centenário de Juiz de Fora, projeto de Artur Arcuri e decoração de Di Cavalcanti, inaugurado em 1950.

Em 1956, em Juiz de Fora, Francisco Bolonha elabora projeto arquitetônico para o edifício Juiz de Fora, rua Halfeld esquina com Av. Rio Branco. O arquiteto teve a intenção de integrar arquitetura às artes plásticas convidando Portinari para decoração do edifício.

Prédio da Biblioteca Central da Universidade Federal de Juiz de Fora, projeto do arquiteto Cláudio Mafra. Partido anguloso em forma de "L".. A fachada do bloco da esquerda mereceu uma atenção especial do arquiteto. Procurou quebrar a monotonia da regularidade das janelas retangulares, com um cinturão em relevo no meio do bloco, de rocha vermelha (tapanhoacanga). Na extremidade desse mesmo bloco, outro painel retangular monocromático em marrom.

Reitoria da UFJF, projeto do arquiteto Décio Bracher. .Na estreita rua Benjamim Constant, 790, o arquiteto afastou a edificação do plano da rua para o fundo do lote. Com isso abriu uma grande quadra ajardinada, liberando a fachada para um amplo visual. No andar térreo os pilotís chapados avançam para fora das vidraças segmentando vãos cúbicos. Os dois pavimentos superiores seguem abertos com amplas vidraças.

Igreja matriz de Santo Antônio, Astolfo Dutra, projeto do arquiteto Flávio Almada. Conforme suas próprias palavras, situada numa área central urbana, de topografia acidentada, na praça principal da cidade, Sua concepção visa integrá-la à paisagem regional. Predomina um volume piramidal com acentuado espaço vertical, simbolizando ou induzindo a ascensão aos céus. Internamente esta imagem se reflete, estimulando o clima de devoção espiritual.

Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Piranga. Construída no mesmo local da edificação barroca, na gestão do arcebispo de Mariana, Dom Oscar de Oliveira. Projeto do arquiteto Milton Grossi, concluído em 1976. Quatro pilotís em arcos, sustentam abóbada pendente. Nave única em círculo, iluminada por abertura de 360 graus abaixo da abóbada.

3 - Artes Plásticas

Da mesma forma que em arquitetura, existiram fatores que emperraram o surgimento de artistas plásticos fora dos moldes acadêmicos, isto é, nos quadros da vanguarda artística. Cabe aqui uma palavra esclarecedora do termo "vanguarda", no limite das décadas de 20 a 70, na Zona da Mata Mineira. Artistas que superam as velhas formas e inventam novas linguagens; contestam as resistências às mudanças; buscam permanentemente novas formas de conhecimento. A vanguarda contemporânea difere um pouco da que estamos nos referindo, em face do seu caráter efêmero, ou parca durabilidade das experiências. Augusto de Campos, segundo Marília Andrés, baseado na experiência brasileira até a sétima década, critica os autores que identificam as vanguardas artísticas como os movimentos experimentais transitórios e insiste no caráter permanente das investigações artísticas. (RIBEIRO, M A, 1997) (3).

Faltava a Juiz de Fora e Cataguases um fator determinante para o florescimento da arte de vanguarda nos últimos anos da década de 20: a sobrevivência e fixação de artistas no recinto da cidade. Faltava a essas cidades força para reter os artistas emergentes e formar ambiente próprio. As artes de vanguarda não contam com mercado que possibilite a sua manutenção. Depende, isto sim, do mecenato. Mas o certo é que existe toda uma efervescência intelectual, muito conhecida como "O Verde", de Cataguases e mais tarde a revista "Meia Pataca". Ao mesmo tempo um intenso intercâmbio de Juiz de Fora com as rodas modernistas do Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte. Estas cidades contam com um bom número de industriais abastados formando uma elite própria ao exercício do mecenato. Marques Rebelo, jornalista e museóloga carioca, escrevia sobre cidades mineiras na revista "Cultura Política" do DIP, durante o Estado Novo. Mantinha correspondência com Francisco Inácio Peixoto, o que redundou em orientação no sentido de levar artistas modernos para Cataguases. Desta forma, em 1948, Francisco Inácio Peixoto levou a Cataguases o pintor Cândido Portinari, para executar o painel de "Tiradentes" (hoje no memorial da América Latina em São Paulo), 18 x 4 m, dividido em quatro lances: conjuração, julgamento, enforcamento e esquartejamento, concluído em 1949. O colégio já contava com um painel de pastilha desenhado por Paulo Werneck. Estes painéis são importantes porque contribuem para o ajuste do aparelho ótico da sociedade, diante da arte de vanguarda daquele momento.

Em 1950 o escultor tcheco, Jan Zack, elabora monumento a Antonio Amaro. Deixa outras obras para jardim, como a escultura "mulher" , de forma arredondada, sinuosidade volumosa e pouco vazada, hoje no Hotel Cataguases.

Talvez a obra mais importante de Emérico Macier esteja em Cataguases. Trata-se de um painel em afresco na casa da artista Nenzita, "O rapto de Helena de Tróia". (5m. x 13m) Técnica: afresco. Ousadia e desfio do artista ao preterir a comodidade da aplicação da tinta óleo e seguir o difícil caminho da miltimilenar arte. Talvez tomado pelo espírito de Michelângelo no imenso e eterno "Juizo Universal" da Capela Sistina", em Roma (1536/1541). Por que um pintor moderno teria escolhido um tema clássico ? Cremos Ter sido inspirado pela trama da lenda narrada por Homero, na qual o jogo de poder, a individualidade e a luta pelas posses, próprios da antigüidade, espelhassem a nossa contemporâneas modernidade.

Em 1956 Emérico Macier cria e executa no Colégio Dom Silvério de Catuaguases um painel denominado "Criação do Mundo". No fundo a representação do Paraíso e no primeiro plano a cena de expulsão de Adão e Eva. As figurações de forma imprecisa ou estilizadas expressam o desconforto da nudez do casal.

No mesmo colégio outro painel: As pombinhas, de Anísio Medeiros, em azulejos. Os pássaros voam em diversos sentidos, dispostos em diagonais, abrindo perspectiva espacial.

Em 1956, dois grandes nomes das artes plásticas se reúnem no monumento a José Inácio Peixoto.

O escultor Bruno Giorgi, com o conjunto "A família", mantendo sua caligrafia de gestos e símbolos: o homem abraça e acaricia a mulher e esta afaga a criança em ordem decrescente de estatura.

O pintor Portinari projeta o painel cerâmico vitrificado, executado por Américo Braga. Ao centro, roda de fiar ladeada por suas mulheres tecelãs, representadas em formas cúbicas.

Em 1965, Djanira é contratada para projetar o painel de azulejos da fachada da matriz de Santa Rita, com tema da vida da padroeira. (LACERDA, D. 1999).

|

|

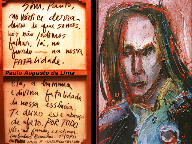

Nenzita Ladeira Salgado Alvim Gomes, nascida em Cataguases. Estudou com Jan Zack e Abelardo Zaluar, nos anos 70. Finalmente, Cataguases ganha sua artista de nome nacional. Na verdade era só o que faltava a Cataguases. Sua casa é um palácio que abriga seu atelier e um acervo de outros artistas consagrados pela história, a começar pela concepção plástica de Francisco Bolonha, na ambientação visual do interior da casa. No ano 2000, ao comemorar sessenta anos de vida artística ofereceu ao público apreciador de sua arte, uma exposição comemorativa, apresentada por Carlos Bracher, com palavras poéticas: "Plena, exuberante de delicadeza e calor, eis uma obra acabada. Acabada e coerente, que se desdobrou ao longo de um algo absolutamente precioso, em se tratando de arte: o prisma poético. Antes e acima, a Nanzita é alguém que vivencia e permeia a poesia, a fragrância, o choro perante o amanhecer, os pássaros e as flores. Sem dizer deste outro lado, profundo nela, da relação com o sagrado", Entre milhares de obras de Nanzita espalhadas por todo o Brasil, cremos que a "Via Sacra", na matriz de Santa Rita de Cataguases, executada em 1986, merece um destaque. Não por sua grandiosidade dimensional quantitativa, mas pela grandiosidade significativa. Nessa obra Nenzita coloca toda a sua alma: paixão pelas cores definidas; paixão pela história viva; amor à natureza e contemplação mística da vida. Por tudo isso a "Via Sacra" promete ser obra eterna.

Em Juiz de Fora, no monumento ao centenário, em 1950, Di Cavalcanti, na técnica vidrotil. Linhas diagonais invertidas que harmonizam com afiguração em movimento. Com essa técnica é o primeiro painel colocado em Praça Pública no Brasil.

Em 1956, Portinari é contratado para elaborar o projeto de painel para o edifício Juiz de Fora, localizado no calçadão da rua Halfeld, esquina com Av. Rio Branco. O painel intitulado "Quatro estações", mede 4,35 x 7,95 m. Uma folha em trevo repetida em todos os quadrículos variam de tons de acordo com a estação que representa. As estações não se separam de forma radical. Passam por fusão e separação lentas, através das variações cromáticas.

Mas Juiz de Fora tem sua vida própria. As oficinas de artistas acadêmicos são freqüentadas por jovens a busca de conhecimentos técnicos, a exemplo de Heitor de Alencar, mineiro de Sete Lagoas, que foi discípulo do acadêmico Angelo Biggi, fundador da Sociedade de Belas Artes Antonio Parreiras em Juiz de Fora. Mas sua escola, que tem nome de artista acadêmico, é aberta e dela participam artistas modernos como Dnar Rocha, conterrâneo de Inimá de Paula, nascido em Tabuleiro, em 1932. Na pintura Dnar tem duas paixões que ele experimenta constantemente: a cor e a expresão.

O goiano Ruy Merheb, radicado em Juiz de Fora desde 1953, também freqüentou o atelier de Heitor de Alencar, mas ali adquiriu somente o indispensável para sua arte: as técnicas instrumentais para suas experiências. Como diz Arlindo Daibert: Rui Merheb procura resolver o eterno problema da conciliação entre os extremos e cada quadro é um novo questionamento o que torna seu trabalho fundamentalmente progressivo e dinâmico.

Mas o Espaço Antonio Parreiras, do inesquecível Heitor de Alencar, acolhe mais um artista de vanguarda, Carlos Bracher, nascido em Juiz de Fora, em 1940. Seu pai era pintor e mestre acadêmico. Na década de 60 transferiu-se para Belo Horizonte, onde estudou com Inimá de Paula e Frederico de Morais Mas graças ao prêmio no Salão Nacional do Rio de Janeiro, em 1967, ele permaneceu dois anos na Europa com bolsa de Estudos, fixando-se principalmente em Paris. Em 1980 recebeu o prêmio "Destaque Hilton de Pintura", com um dos 10 artistas de Arte, sob patrocínio da Funarte e Souza Cruz. Atualmente vive em Ouro Preto.

BIBLIOGRAFIA

ARAÚJO, Marcos Fernando G. A de. Modernismo Arquitetônico já é cinqüentenário em Cataguases. In: Figurinhas de Cataguases. Cataguases: Agora, 1999.

CASTRIOTA, Leonardo Barci. Uma outra modernidade: a arquitetura de Raffaello Berti. In: BERTI, Mário. Raffaello Berti: projeto memória. Belo Horizonte: Silma (...)/AP Cultural, 2000.

CAMPOS, Augusto de. Morte e vida da vanguarda: a questão do novo. In: RIBEIRO, Marília Andrés. Neovanguardas: Belo Horizonte - anos 60. Belo Horizonte: C/Arte, 1997..

DIAS, Fernando Correia. A imagem de Minas: ensaios de sociologia regional. Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1971

LACERDA, Délio C. O que se pode ver pelas ruas. In: Figurinhas de Cataguases. Cataguases: Agora, 1999.

RIBEIRO, Marília Andrés. Neovanguardas: Belo Horizonte - anos 60. Belo Horizonte: C/Arte, 1997,

NOTAS

(1) - MOURA, Antonio de Paiva. A metamorfose de Minas. No site:

www.asminasgerais.com.br.

(2) - Há uma certa indisposição de olhar sobre o estilo art-dèco que tenta escamoteá-la da história. Não deixa de ser um desprezo lamentável que redunda no encorajamento para interferências impróprias e demolições das edificações correlatas em Belo Horizonte, Nova Lima, Juiz de Fora e noutras cidades. A abalizada palavra do professor Castriota coloca o estilo no seu devido momento histórico (1930/1950) e sua inserção nas chamadas artes modernas. O termo art-dèco surge com o livro de Bevis Hiller em 1968. Marca contudo, a "Exposição de Arte Industrial e Decorativa Moderna", realizada em Paris em 1925 e a idéia de um "estilo moderno". A exposição tinha o objetivo de apontar novos materiais de construção. Os expositores divulgaram materiais que redundam na diminuição do custo da obra. A novidade vem com a ausência de motivos clássicos, simplificação de formas, ortogonalidade, jogo de volumes. Resultado: popularização de seu emprego nos palacetes, templos e residências de classe média alta. (CASTRIOTA, L.B. 2000).

- Entender a vanguarda como uma busca febricitante do novo pelo novo, como mera estética do provisório e do extravagante é desentender totalmente a raiz de sua necessidade. O que fizeram as vanguardas das primeiras décadas foi criar os pressupostos da linguagem artística da nossa época, correspondendo à revolução industr4ial e antecipando a revolução tecnológica, no contexto da evolução científica e das transformações sociais do mundo moderno. E o que fizeram as novas vanguardas da segunda metade do século foi retomar e desenvolver essas propostas, que a catástrofe das duas grandes guerras e a intervenção opressora dos regimes totalitários de esquerda e de direita havia interrompido e sufocado. (CAMPOS, A 1997)